人工增殖放流是一項以養護水生生物資源、修復水域生態環境、促進漁民增收、振興漁業經濟為目標的國策,然而,有效的標記手段和增殖放流評價方法,仍是制約增殖放流應用工作的“瓶頸”問題。

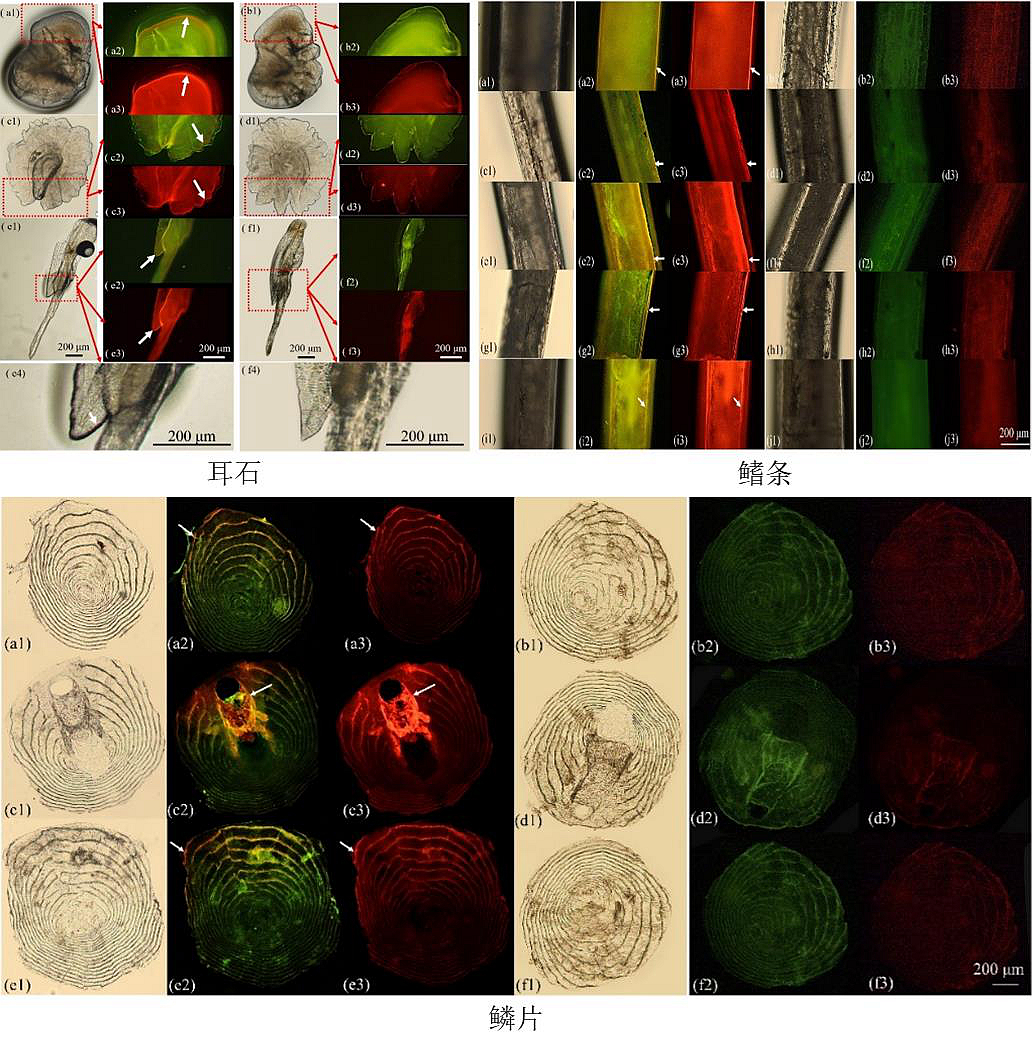

淡水漁業研究中心漁業微化學實驗室選取鰱魚和鯽魚,通過魚體茜素絡合物(ALC)熒光標記和鍶元素浸泡標記,探索相關標記方法在魚類多類硬組織標記和效果評價上的適用性特征和優化途徑。研究發現ALC不僅能夠成功標記鰱魚幼魚廣受關注的耳石(矢耳石、星耳石、微耳石),同樣可以成功標記5類鰭條(胸鰭、背鰭、臀鰭、腹鰭、尾鰭)和鱗片(側線鱗、側線上鱗、側線下鱗)等不同的硬組織。研究結果顯示,微耳石和側線鱗的標記效果分別好于其它2種類型的耳石和鱗片,而5類鰭條間標記效果沒有明顯差異,均能得到滿意的標記信號。此外,標記側線鱗和5類鰭條對開展增殖放流標記和效果評價還具有非致死采樣的優勢。

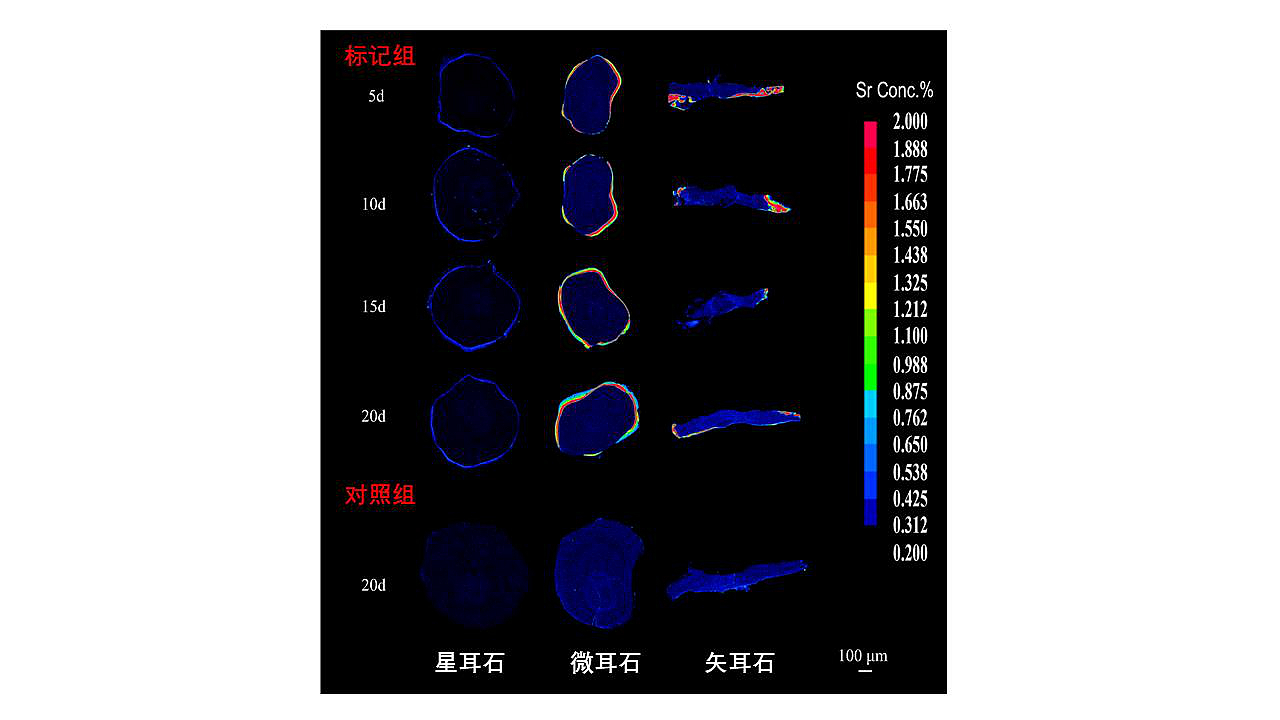

另一方面,鍶元素同樣可以成功標記鯽魚幼魚所有3類耳石,但從標記信號的強度和圖譜的完整性來看,微耳石的標記效果最佳,宜作為首選耳石類型來開展淡水水域增殖放流標記和效果評價工作。

上述研究闡釋了相關標記方法在魚類不同類型硬組織標記和效果評價上的適用性特征,有效地達到了優化途徑的目的,為更有針對性的開展大宗淡水魚放流標記工作和把握江、河、湖、庫中相關漁業資源增殖及保護動態提供重要理論參考和技術支撐。

近期,兩篇相關成果論文“A Pilot Study Assessing a Concentration of 100 mg/L Alizarin Complexone (ALC) to Mark Calcified Structures in Hypophthalmichthys molitrix”(https://www.mdpi.com/2410-3888/7/2/66)和“Inter-Otolith Differences in Strontium Markings: A Case Study on the Juvenile Crucian Carp Carassius carassius (Linnaeus, 1758)” (https://www.mdpi.com/2410-3888/7/3/112)已發表在專業雜志《Fishes》上。楊健研究員和其南京農業大學無錫漁業學院博士研究生朱亞華分別為通訊作者和第一作者。同時,兩篇文章均被該雜志遴選為“Feature Papers”(亮點論文)加以特別宣傳。上述研究先后得到了農業農村部農業財政長江專項 (CJDC-2017-22),淡水中心中央級公益性科研院所基本科研業務費專項(2019JBFM06)和水科院中央級公益性科研院所基本科研業務費專項(2021GH08)等項目的支持。

又訊,在上述突破性研究支撐下,朱亞華博士生申請的“大宗淡水魚類耳石鍶標記特征研究”的項目成功得到了江蘇省學位委員會、江蘇省教育廳“2022年江蘇省研究生科研創新計劃”的資助。

(漁業微化學實驗室 供稿)