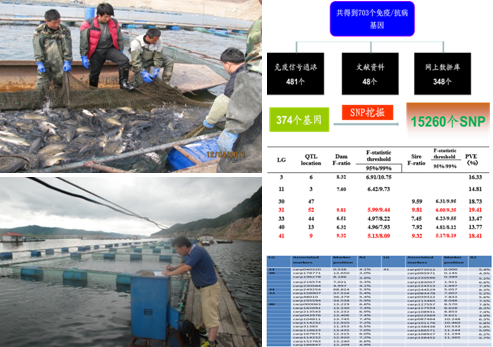

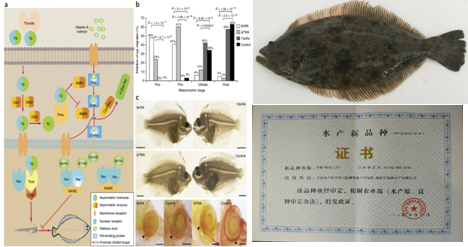

亮點1:突破海水魚類基因組育種技術,培育牙鲆抗病新品種鲆優2號

亮點簡介:全基因組選擇技術是培育抗病高產優質新品種的最具潛力技術之一。黃海水產研究所陳松林研究團隊突破了海水養殖魚類基因組編輯技術,建立了鲆鰈魚類基因組編輯技術平臺,獲得了雄性決定基因敲除后生長加快的半滑舌鰨雄魚,開辟了海水魚類基因組編輯育種新途徑。創建了海水魚類抗病性狀的全基因組選擇技術,應用該技術培育出牙鲆抗遲緩愛德華氏菌病新品種“鲆優2號”,新品種具有抗感染能力強、養殖存活率高且生長較快的優點,在相同養殖條件下,與未經選育的牙鲆相比,18月齡生長速度平均提高20%,成活率平均提高20%。

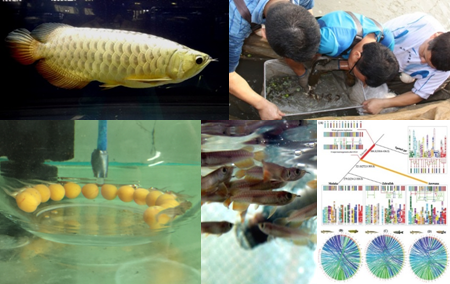

亮點2:突破金龍魚全人工繁殖,建立養殖和繁育技術體系

亮點簡介:美麗硬仆骨舌魚(金龍魚)是列入國際一級保護魚類的名貴觀賞魚,珠江水產研究所胡隱昌團隊針對其性成熟晚、產卵量少、繁殖力低和在原產地以外很難實現人工繁殖等關鍵問題,建立了金龍魚親本和苗種培育技術規范,構建了我國自主的金龍魚繁育核心群體,突破了金龍魚的人工繁殖技術,在原產地以外多次實現金龍魚全人工繁殖。聯合深圳華大基因研究院等單位聯合破譯了美麗硬仆骨舌魚全基因組圖譜,發現一個潛在的雌性異配性染色體,為進一步開展選育奠定了基礎,為促進觀賞漁業發展提供了技術支持。

亮點3:海馬規模化繁育和養殖關鍵技術研究及應用

亮點簡介:東海水產研究所張東團隊致力于海馬基礎生物學和行為生態學研究,圍繞海馬規模化人工繁育技術開展系列研究,取得多項創新成果。探明了親海馬的擇偶標準、育幼策略和性選擇機制,突破了親本配對關鍵技術,海馬親本群體繁殖率由傳統不足50%提高到90%以上,個體繁殖力提升30%以上;創建了苗種規模化人工培育技術,初孵苗至成魚養成時間由傳統5-6個月縮短至3-4個月,存活率由傳統不足20%提高到60%以上;建立了海馬養殖關鍵技術及推廣模式,對海馬的野生資源保護、海馬中藥材業健康發展及漁業轉型升級有重要意義。

亮點4:長江江豚保護研究工作取得新進展

亮點簡介:2017年,我國將長江江豚提升為國家一級保護動物。在農業部的支持下,淡水漁業研究中心徐跑研究員帶領長江江豚研究團隊開展了2012年以來首次長江下游江豚考察,掌握長江下游段江豚資源情況;向安慶市西江水域成功放流6頭長江江豚,建立了長江下游首個江豚遷地保護區;編制《江蘇南京新濟洲長江江豚保護中心項目可行性論證報告》,推動成立南京新濟州江豚保護中心。通過長江江豚資源科學考察、就地保護、遷地保護、人工繁殖等方式,多層次、多途徑推動江豚保護,為我國江豚保護提供有力支撐。

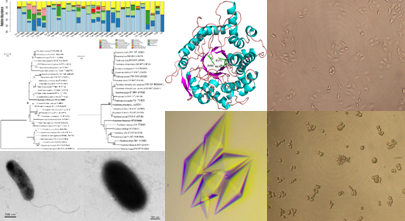

亮點5:馬里亞納海溝微生物新種及新酶的發現

亮點簡介:黃海水產研究所海洋產物資源與酶工程實驗室利用青島海洋國家實驗室萬米深海行動計劃航次機會,獲得了西太平洋馬里亞納海溝深海海水和沉積物樣品。通過深海極端環境微生物篩選和鑒定、新酶資源篩選、深海微生物抗腫瘤活性物質篩選等工作,鑒定微生物212株,發現2個細菌新種,1個真菌新屬(科);發現β-葡萄糖苷酶、過氧化氫酶、單寧酶等15種新型酶,并對其酶學性質、晶體生長、發酵制備及應用潛力進行了評價;發現2株微生物代謝產物具有穩定抗腫瘤活性。通過深海挖掘產物資源,促進生物工藝和產品的廣泛替代應用,對支撐國家戰略性新型產業發展有重要意義。

亮點6:大洋性經濟魚類黃條鰤人工繁育技術研究取得重要突破

亮點簡介:黃條鰤為大洋性大型經濟魚類,體型大、肉質鮮嫩、營養豐富、經濟價值高,可媲美金槍魚、三文魚。黃海水產研究所柳學周團隊攻克了黃條鰤種質評價、野生魚馴化、親魚“海陸接力培育”、人工綜合調控親魚性腺發育成熟、自然產卵等關鍵技術,采用工廠化育苗方法,探明了黃條鰤早期發育規律、餌料系列、苗種中間培育等關鍵技術,培育出黃條鰤大規格苗種23000多尾,取得了人工繁育的重大突破,為我國深遠海養殖等新型生產模式的發展提供優良養殖資源,為今后的產業化開發奠定了基礎。

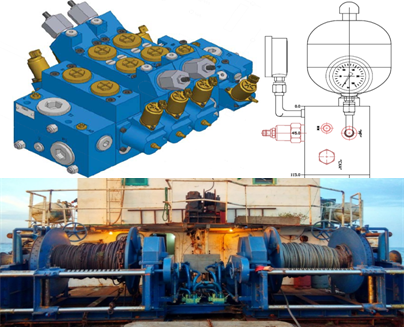

亮點7:基于液壓負載敏感及恒張力補償控制技術的深水拖網絞機系統研究與應用

亮點簡介:漁業機械儀器研究所諶志新團隊研發的深水拖網絞車突破了千米作業水深限制,可以滿足500米-1000m水深惡劣海況條件拖網作業條件。系統控制采用液壓比例閥和變量泵組合,提高了液壓系統穩定性及可靠性;恒張力補償控制模塊配置抑制了惡劣作業環境對泵源的擾動,優化了拖網網型、最大化網口掃海面積,提升了捕撈效率;結構設計采用三維建模、應力分析、運動仿真等先進設計方法,提高了關鍵結構件在惡劣海況中的耐用性和穩定性;操作上采用比例調速回路和集中控制,起網機操作更加方便和靈活,提高了捕撈機械裝置適漁性。

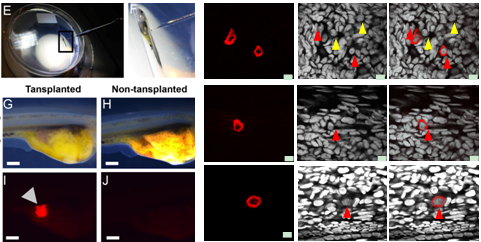

亮點8:鱘魚生殖細胞早期發育機理解析及應用

亮點簡介:原始生殖細胞及其分化產生的精原細胞和卵原細胞均為具有多能性的生殖干細胞,在細胞工程領域具有重大應用潛力。長江水產研究所李創舉團隊系統建立了鱘魚生殖干細胞鑒定、追蹤、分離、培養及移植技術體系,分離鑒定了達氏鱘、中華鱘vasa、dnd、dazl/boule、nanos和buc等生殖細胞標記基因,利用RNA定點表達技術,實現了鱘魚原始生殖細胞(PGC)的活體標記和追蹤并解析其遷移模式;國內首次建立鱘魚生殖干細胞鑒定、分離、培養及移植技術體系,成功獲得種內、種間及科間生殖細胞嵌合體,為中華鱘等瀕危魚類的物種保護提供新的有效途徑。

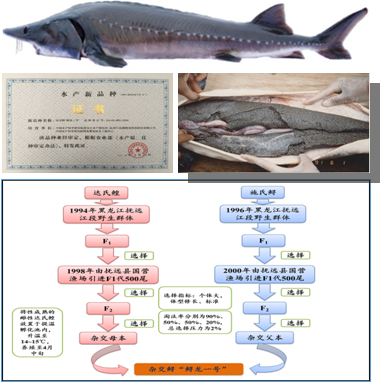

亮點9:培育“鱘龍1號”新品種,助推鱘魚產業發展

亮點簡介:黑龍江水產研究所鱘魚團隊率先建立了以鱘科魚為代表,具有體型大、性成熟期長等特性魚類的種質改良技術方法;闡明施氏鱘、達氏鰉的親緣關系,建立鱘鰉種質鑒定技術,解決了鱘鰉純種及雜交種種質鑒定難題;構建了穩定的鱘鰉規模化雜交良種繁育技術體系,培育出生長快、性腺發育期短、性腺指數高、易馴養、成活率高、適養范圍廣的鱘魚養殖新品種“鱘龍1號”,在湖北、北京、河北等10省示范推廣,累計養殖面積1000多畝,取得經濟效益達1億元以上。

亮點10:鯉抗皰疹病毒(CyHV-3)新品種選育

亮點簡介:鯉皰疹病毒病(CyHV-3)是鯉主要疾病之一,給鯉養殖產業造成了巨大經濟損失。為尋求有效防控途徑,黑龍江水產研究所石連玉團隊通過分子輔助育種手段開展抗CyHV-3鯉新品種選育工作。闡明了鯉抗CyHV-3調控機制,篩選出4個與抗病相關基因標記,建立鯉抗CyHV-3選育體系,培育出一個抗病力高、抗病性穩定的F3抗病品系。2015-2017連續三年生產對比實驗顯示,抗病品系抗病成活率分別達到85.7%、92.5%和90%。抗病新品系的選育為鯉皰疹病毒的有效防控提供了新途徑,對提高鯉養殖產業經濟效益有重要意義。