產(chǎn)業(yè)發(fā)展、良種先行,養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開育種的配套建設(shè)。此次調(diào)研的第二站——紅河縣哈尼梯田國家級稻漁共作泥鰍繁育基地,在泥鰍繁育基地,崔利鋒院長一行首先參觀了親鰍培育池,紅河縣委張智俊書記介紹,基地是由政府出資、企業(yè)出人、科研單位出技術(shù)政企研三方合作共同創(chuàng)建,是由淡水漁業(yè)研究中心提供技術(shù)支持的紅河第一家泥鰍育苗場,紅河縣依托“云南中海漁業(yè)有限公司”龍頭企業(yè)帶動發(fā)展“稻漁共作”產(chǎn)業(yè),以勐龍村泥鰍種苗養(yǎng)殖基地為中心,第一期泥鰍種苗養(yǎng)殖基地面積450畝,年可培育泥鰍種苗達(dá)30億尾,除為紅河縣10萬余畝的梯田泥鰍養(yǎng)殖提供種苗外,還可為周邊提供泥鰍種苗20億尾。

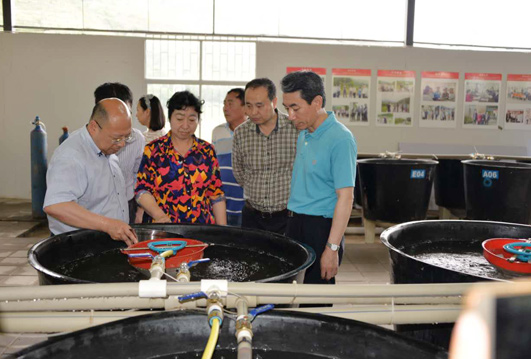

崔利鋒院長(右一)在泥鰍規(guī)模化繁育車間察看苗種孵化情況

在鰍苗規(guī)模化孵化室,徐跑主任向崔利鋒院長介紹,這里包含了淡水漁業(yè)研究中心的十幾項(xiàng)專利技術(shù),如水體的循環(huán)、水質(zhì)的過濾凈化等各個環(huán)節(jié),目前每只孵化缸可出鰍苗100萬尾,從破膜到出苗需要24個小時,從出苗到養(yǎng)至3厘米約需一個月。當(dāng)崔利鋒院長詢問鰍苗的孵化率可以達(dá)到多少時,徐跑主任說:我們目前已經(jīng)解決了親鰍同步破膜的問題,孵化率可達(dá)30%到40%。不過,談起這個基地,徐跑主任最自豪的莫過于它的建設(shè)速度,從開工建設(shè)到建成只用了短短的55天,效率之高是他之前也很少見的。徐跑主任說,這離不開紅河政府的大力支持和龍頭企業(yè)中海漁業(yè)的全力配合,政企研緊密合作,三者缺一不可。

崔利鋒院長察看泥鰍生長情況

最后,調(diào)研組一行來到了室外鰍苗培育池,崔利鋒院長挨個仔細(xì)觀察了各個不同生長期的鰍苗,最大的已經(jīng)達(dá)到了5厘米。徐跑主任說,第一步我們是把泥鰍繁育基地建出來,實(shí)現(xiàn)泥鰍種苗在當(dāng)?shù)氐淖越o自足,這個我們已經(jīng)在55天之內(nèi)做到了。接下來,淡水中心將進(jìn)一步在培育泥鰍新品種上尋求突破,將培育出適合在梯田里養(yǎng)殖的新的泥鰍品種,目前已經(jīng)做到F3代了。

崔利鋒院長在詳細(xì)了解了梯田稻鰍共作和泥鰍繁育基地后,對淡水漁業(yè)研究中心在紅河的扶貧工作給予了充分肯定,在得知這些成績的取得僅僅是在一年多的時間里之后,更是對中心科研人員的辛苦付出表示了贊揚(yáng)。對此,中海漁業(yè)的所有人都感同身受,正如董事長肖燕所說,在2016年一年時間里,中心派出了9批次共63名科技人員赴紅河參與精準(zhǔn)脫貧項(xiàng)目,這其中包括中心領(lǐng)導(dǎo)和各科室主任,而徐跑主任一人一年里就帶隊(duì)來了7次,中心對紅河扶貧工作的重視程度由此可見一斑。正是有了這樣的一種態(tài)度,今天所有這些成績的取得也就不足為怪了。

崔利鋒院長察看泥鰍苗培育情況

結(jié)束了一天的調(diào)研,徐跑主任指著繁育基地邊的一塊空地向崔利鋒院長講述他下一步的打算,淡水中心準(zhǔn)備在這里建一個博士后科研工作站,目前這個工作站已經(jīng)設(shè)計(jì)完成,建成后工作站將承擔(dān)三個功能,第一個是線上質(zhì)量可追溯的功能;第二個是科學(xué)研究和技術(shù)培訓(xùn)的功能;第三個是生態(tài)農(nóng)業(yè)展示功能。未來將打造一個哈尼梯田“漁稻共作工程”的圖片展,展覽內(nèi)容側(cè)重于技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。比如,泥鰍的整個生活周期,泥鰍與稻之間共作與聯(lián)作的機(jī)理關(guān)系,這個關(guān)系目前大家都還沒有去探討,還有整個稻田的循環(huán)系統(tǒng)如微生物與能量流的一個循環(huán)問題。今天我們科研人員的采樣、實(shí)驗(yàn)研究,就是要回答這些問題,把梯田稻漁工程的整個過程通過文字和圖片展示出來,讓大家一目了然。博士后科研工作站依山傍樹而建,在這里創(chuàng)建一個育、繁、推一體化的基地,以后中心的科技人員,及科技培訓(xùn)共作就扎根到這里。當(dāng)然,每個村的培訓(xùn)還是要的,博士后科研工作站倚重于農(nóng)村帶頭人的培訓(xùn),今后的培訓(xùn),不局限于技術(shù)的提升,更要注重理念更新和對消費(fèi)市場的敏感度。隨著 “稻鰍共作”模式的推廣和養(yǎng)殖面積的擴(kuò)大,今后還將考慮建設(shè)深加工基地,徐跑主任說,加工是隨著產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展而發(fā)展的,如果現(xiàn)在我們有十萬畝的泥鰍出來了,那就必須考慮銷路的問題了。對于微生物制劑,既可以調(diào)水、又是泥鰍的活性餌料,可以解決“稻鰍共作”產(chǎn)量的問題。因此,這個博士后科研工作站主要是應(yīng)用之地、技術(shù)的開發(fā)之地,到最后把我們紅河縣當(dāng)?shù)氐耐敛┦恳才囵B(yǎng)出來。

徐跑主任向崔利鋒院長匯報博士后科研工作站建設(shè)規(guī)劃情況

紅河縣委張智俊書記總結(jié)道,為什么全國各地都在養(yǎng)泥鰍我們還敢發(fā)展稻鰍共作,因?yàn)槲覀兊咎锢锷a(chǎn)的是生態(tài)泥鰍;目前,我們?nèi)绻凑彰慨€六千到一萬尾的密度來投放,根本不需要投喂飼料,梯田里面的昆蟲和微生物是非常充足的。梯田的“漁稻共作”,是完全按照其原有的狀態(tài)來進(jìn)行綜合利用的,這是它非常重要的特色,人放天養(yǎng),我們在人放天養(yǎng)的基礎(chǔ)上人為地精準(zhǔn)控制它的時間周期,合理地保持了梯田的原來面貌,而且使泥鰍能在非常好的環(huán)境下生長,相信“稻鰍共作”將會得到更大的推廣,它會使紅河越來越多的農(nóng)民盡快脫貧,走上富裕的道路。

(摘自《科學(xué)養(yǎng)魚》微信公眾號2017-5-11)

|