近日,淡水漁業研究中心聯合貴州省水產研究所在稻魚適應機制方面研究取得系列進展���。相關成果論文“Integrative analysis uncovers the mechanism underlying the environmental adaptation of an indigenous crucian carp (Carassius auratus gibelio) in Dong's Rice Fish Duck System”發表在水產領域Top期刊Aquaculture(JCR一區���,https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.739586)上���,淡水中心水產遺傳育種研究室羅明坤博士��、貴州省水產研究所張顯波博士為共同第一作者�����,中心董在杰研究員為通訊作者。

金背鯽�����,貴州省從江縣世界農業遺產“稻-魚-鴨”生態系統中一種獨特的體色突變鯽�����,因其頭部有2對金色的斑點��、背部有2塊金色區域得名。據史料記載�����,金背鯽距今有上百年歷史,且突變顏色十分穩定��,在研究團隊收集的3000多尾樣本中�����,體色全部表現為同一性狀�����。團隊根據收集到的金背鯽全均雌性�����,推測其生殖方式為雌核發育���,即魚卵被鯉魚精子刺激后進行胚胎發育�����。基于線粒體D-loop區系統進化分析,金背鯽與從江當地土鯽進化關系最近���;通過微衛星Nei’s遺傳距離主坐標分析,金背鯽與土鯽的遺傳差異較小�����;除體色外�����,金背鯽的生物學特征與土鯽沒有明顯差異���。由此推測��,金背鯽由土鯽突變而來。(Zhang Xian-bo, Dong Zai-jie* et al. Genetic and reproductive mode analyses of a golden-back mutant of crucian carp from a rice-fish integrated farming system. Aquaculture Reports��,JCR一區�����,https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2022.101146)

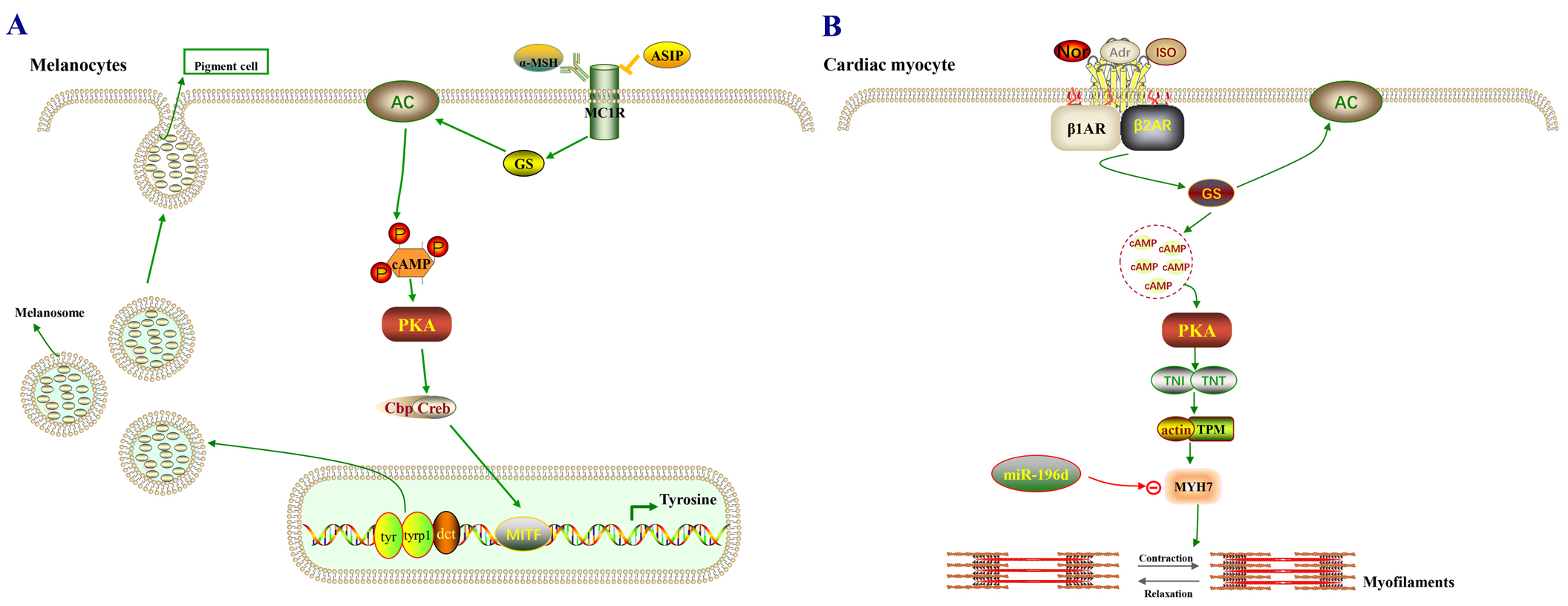

此外,研究團隊還對金背鯽兩種不同顏色皮膚的成因進行了深入研究,在進行了small RNA分析后�����,挖掘到679個已知和254個新預測miRNA��,其中32個被鑒定為具顯著差異表達�����。通過功能富集,預測到23,577個靶基因��,主要涉及黑色素生成��、心肌細胞的腎上腺素信號傳導�����、MAPK信號和Wnt信號通路。同時���,根據金色皮膚中10個上調和13個下調的miRNAs建立了mRNAs、蛋白質和miRNAs的互作模塊�����。最后���,通過熒光素酶報告�����、體內沉默等技術��,發現miR-196d可以通過靶向myh7(myosin-7)基因間接地參與調控皮膚中黑色素細胞的合成和運動。(Zhang Xianbo+, Luo Mingkun+, Dong Zaijie* et al. microRNA regulation of skin pigmentation in golden-back mutant of crucian carp from a rice-fish integrated farming system. BMC Genomics��,JCR二區�����,https://doi.org/10.1186/s12864-023-09168-w)

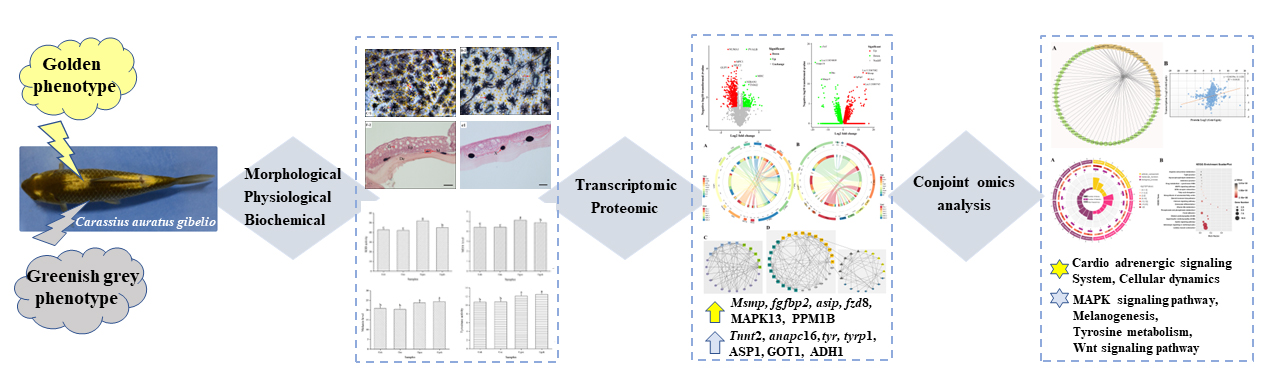

通過進一步對金背鯽不同顏色鱗片和皮膚組織進行形態學�����、生理生化、轉錄組和蛋白組綜合分析��,發現青灰色鱗片和皮膚以樹枝狀黑色素細胞為主�����,金色鱗片和皮膚以黃素細胞為主�����。SOD和MDA活性在青灰色鱗片中明顯偏高,酪氨酸酶活性和黑色素含量在青灰色皮膚中最高���。在金色鱗片和皮膚中只檢測到兩種類胡蘿卜素成分:黃體素和β-胡蘿卜素,可能與色素細胞不規則分布有關�����。同時��,分別鑒定到1308個顯著差異表達的基因和801個蛋白質�����。借助KEGG富集和蛋白-蛋白互作網絡分析���,確定了參與黑色素生成���、酪氨酸代謝�����、MAPK和Wnt信號通路中色素細胞分化沉著的關鍵基因(如tyr���、tyrp1��、dct等)和蛋白(如ASP1、GOT1、HSPB1等)���。值得關注的是,研究發現對應于腎上腺素信號轉導和細胞動力學的基因和蛋白,如plcb2��、mctp2�����、MYH2和TPM1等�����,可能影響黑色素顆粒的形成和移動,是導致金色皮膚形成的主要原因��。

(水產遺傳育種研究室 供稿)