淡水大黃魚,學名淡水石首魚(Aplodinotus grunniens),因營養豐富、無肌間刺、出肉率高、生長速度快、環境適應性強等顯著特點,具有一定的養殖前景和經濟價值。規模化養殖發現,淡水大黃魚肝臟脂肪易沉積且調控機理尚不明確。鑒于此,中國水產科學研究院淡水漁業研究中心長江特色水生動物繁養創新團隊對此開展深入研究,并取得了一定成果。

團隊通過開展淡水大黃魚脂肪特異性調控基因研究,成功篩選7個脂肪特異性調控基因并完成鑒定,證實其對不同環境因素誘導下的脂肪調控過程中起重要作用,且具有協同作用效果,相關研究成果論文“Validation and Functional Analysis of Reference and Tissue-Specific Genes in Adipose Tissue of Freshwater Drum, Aplodinotus grunniens, under Starvation and Hypothermia Stress”發表于《Cells》(IF=6.0)上。

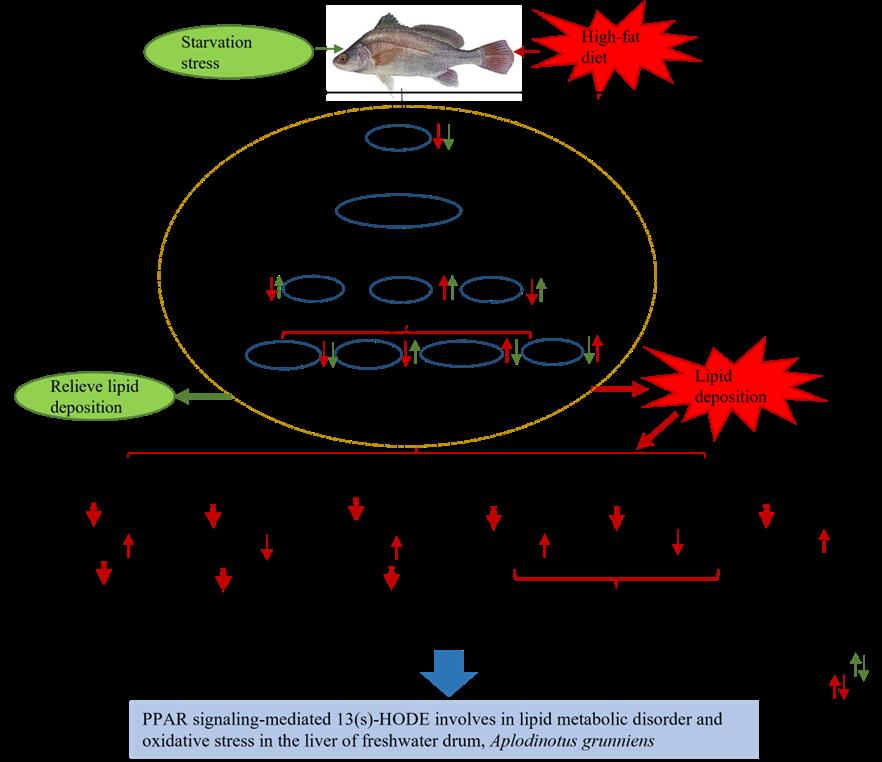

在此基礎上,團隊以高脂日糧誘導淡水大黃魚肝臟脂肪沉積,并進行調控機理研究實驗。研究發現,高脂日糧誘導肥滿度和肝臟指數升高,肝臟脂肪沉積,脂代謝紊亂,抗氧能力降低,誘發肝細胞自噬。進一步的分子實驗表明,7個脂肪特異性基因均參與高脂誘導的肝臟脂肪沉積調控,且PPAR信號介導脂質代謝紊亂和氧化應激。通過轉錄——代謝組關聯分析發現, PPAR信號相關代謝物13(s)-HODE(13-羥基十八碳二烯酸)及其下游靶基因EHHADH、FADS2、CPT1參與肝臟脂肪沉積調控。作為誘導肝臟脂肪沉積的反補實驗,在限制脂肪攝入(饑餓脅迫)實驗中,PPAR信號關鍵因子(PPARα,PPARβ,PPARγ)及13(s)-HODE關鍵基因CPT1、EHHADH和FADS2與高脂飲食表現出不同的表達趨勢。

圖1 PPAR信號介導的13(s)-HODE參與淡水大黃魚肝臟脂肪代謝和氧化應激

以上結果表明PPAR信號介導的13(s)-HODE可能是調控淡水大黃魚脂質沉積過程中脂質代謝和生理穩態的關鍵靶點,相關研究結果論文“Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Signaling-Mediated 13-S-Hydroxyoctadecenoic Acid Is Involved in Lipid Metabolic Disorder and Oxidative Stress in the Liver of Freshwater Drum, Aplodinotus grunniens”發表在《Antioxidants》(IF=7.0)上。

上述兩篇成果論文,漁業學院碩士研究生薛苗苗均為第一作者,淡水中心李紅霞副研究員、宋長友副研究員為通訊作者。該研究獲江蘇省農業科技自主創新基金(CX〔20〕2025)、淡水中心基本科研業務費(2021JBFM13、2020JBFR03、2020JBMF02)、中央公益性科研院所基本科研業務費(2020TD62),淡水大黃魚苗種繁育和良種選育技術(HX2022512400)及無錫市科技發展基金(N20203008)資助。

相關論文全文鏈接:

https://doi.org/10.3390/cells12091328

https://doi.org/10.3390/antiox12081615

(生物技術研究室基因中心、水產養殖研究室 供稿)