近日,淡水漁業研究中心孟順龍研究員團隊在殺蟲劑滅多威毒性評估研究上取得新進展。

殺蟲劑滅多威曾作為高效廣譜的氨基甲酸酯類農藥被廣泛使用,但由于其在土壤中遷移性強、水中溶解度高和半衰期長的特性,存在污染水體的風險,威脅著生態環境健康和人類飲用水源安全。目前,農藥的毒性等級和生態風險的評估大多依據急性毒性試驗,但實際上水生生物通常長期暴露于低濃度的污染物中,這就導致對污染物潛在風險的評估不夠全面。此外,肝臟轉錄因子表達和酶活性受性別調控,可能會影響水生生物對包括滅多威在內的環境內分泌干擾物的生物敏感性。因此,通過環境相關濃度滅多威的亞慢性暴露實驗可以更科學的評估滅多威對水生生物的肝毒性風險,并探究滅多威毒性作用的性別差異,幫助制定針對滅多威暴露限值的性別特異性指南。

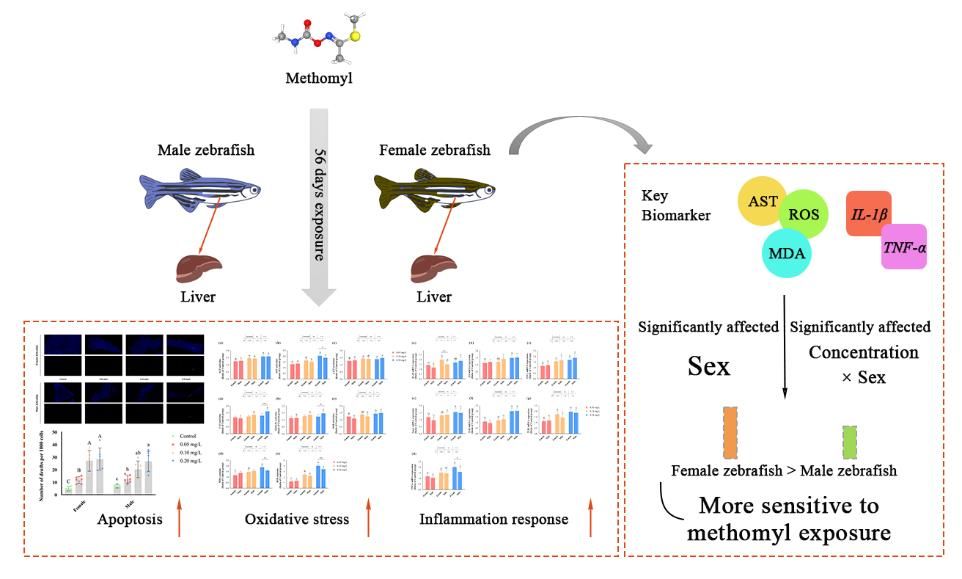

本研究以斑馬魚為實驗對象,研究表明,通過環境相關濃度(0.05?0.10 mg/L)和依據急性毒性試驗推導的理論安全濃度0.20 mg/L滅多威暴露56 天后,斑馬魚肝臟中的ROS 含量顯著升高,抗氧化酶防御系統被激活,并引發了慢性低度炎癥。炎癥相關基因在0.10?0.20mg/L暴露濃度下高度表達,可能會增加斑馬魚對致病菌的敏感性。0.10?0.20mg/L滅多威暴露上調了凋亡基因Bax/Bcl2a和Caspases3a的表達,并增加了凋亡細胞的數量。此外,研究發現雌性斑馬魚肝臟氧化損傷指標(AST、ROS和MDA),和炎癥相關基因(IL1β和TNFα)比雄性更容易受到滅多威的毒性作用的影響。

該研究工作得到了水科院基本科研業務費相關項目(2024TD18)的支持。相關成果論文“Sub-Chronic Methomyl Exposure Induces Oxidative Stress and Inflammatory Responses in Zebrafish with Higher Female Susceptibility”發表于國際Top期刊《Antioxidants》(JCR一區,IF=6.0)上。

(漁業環境保護研究室 供稿)