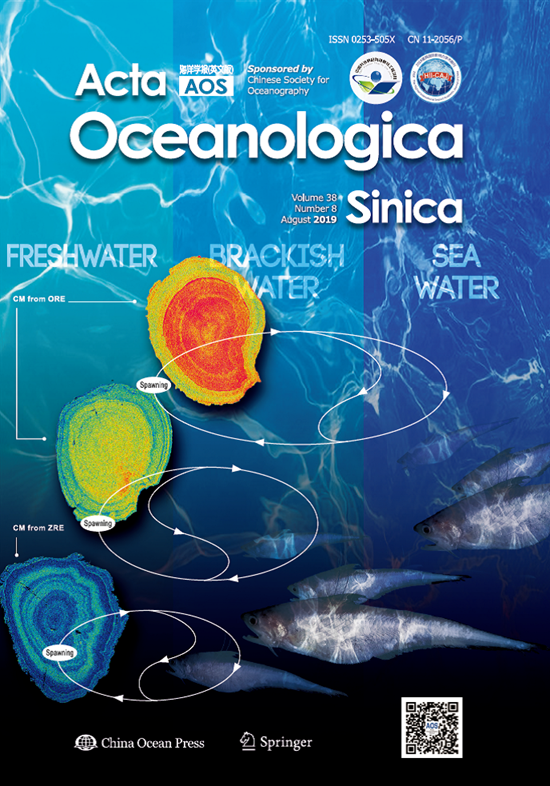

日前,由淡水漁業(yè)研究中心院重點實驗室楊健研究員領(lǐng)銜的研究團隊利用漁業(yè)環(huán)境微化學(xué)分析方法,在鳳鱭洄游模式研究方面取得重要進展。以姜濤博士為第一作者、楊健研究員為通訊作者的論文“Migration patterns and habitat use of the tapertail anchovy Coilia mystus in the Oujiang River Estuary and the Zhujiang River Estuary, China”被SCI雜志Acta Oceanologica Sinica選為封面文章(http://www.hyxb.org.cn/aosen/ch/index.aspx)。

該論文基于先進的魚類耳石中Sr和Ca環(huán)境指紋技術(shù),破解了我國甌江和珠江口鳳鱭群體的生境利用模式。研究發(fā)現(xiàn),前者群體中的個體有起源于河口半咸水或者海水生境的現(xiàn)象,其孵化或者仔稚魚成長并不一定依賴淡水生境。然而,后者群體耳石核心表現(xiàn)出較低的鍶鈣比指紋,對應(yīng)于淡水生境起源的狀況。相關(guān)結(jié)果不僅揭示了不同資源群鳳鱭在早期生活史階段多變的生境利用模式及其在促進形成不同水域鳳鱭多樣性生活史策略方面的作用;也可為刀鱭等其它鱭屬魚類的相關(guān)研究提供重要借鑒。

院重點實驗室長期從事漁業(yè)環(huán)境微化學(xué)研究并處于相關(guān)領(lǐng)域的引領(lǐng)地位。研究團隊一方面利用相關(guān)技術(shù),破解了我國許多經(jīng)濟魚類棲息地特征和生活史履歷等方面的難題,為相應(yīng)漁業(yè)環(huán)境保護和資源養(yǎng)護提供了較為精準的信息;另一方面基于其集先進性和學(xué)科交叉優(yōu)勢為一體的手段,還在不斷研發(fā)經(jīng)濟魚類硬組織微化學(xué)的標記技術(shù),以期為漁業(yè)管理部門更有效地進行增殖放流標記和效果評估探索一條新路子。此外,實驗室還先后為中國科學(xué)院水生生物研究所、中國海洋大學(xué)、西南大學(xué)、水科院兄弟所站和省級科研院所等15家單位提供了技術(shù)共享共用協(xié)作服務(wù),合作成果也陸續(xù)在一些重要雜志上得到發(fā)表。

(院重點實驗室 供稿)