近日,由淡水漁業研究中心漁業環境保護研究團隊對養殖池塘浮游細菌群落結構及其對一些生物、非生物因素的響應方面進行的研究取得新進展,相關成果“Variations in bacterioplankton communities in aquaculture ponds and the influencing factors during the peak period of culture”在線發表在Top期刊《Environmental pollution》(實時影響因子5.714)上,第一作者為范立民副研究員,通訊作者為陳家長研究員。全文網址:https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113656。

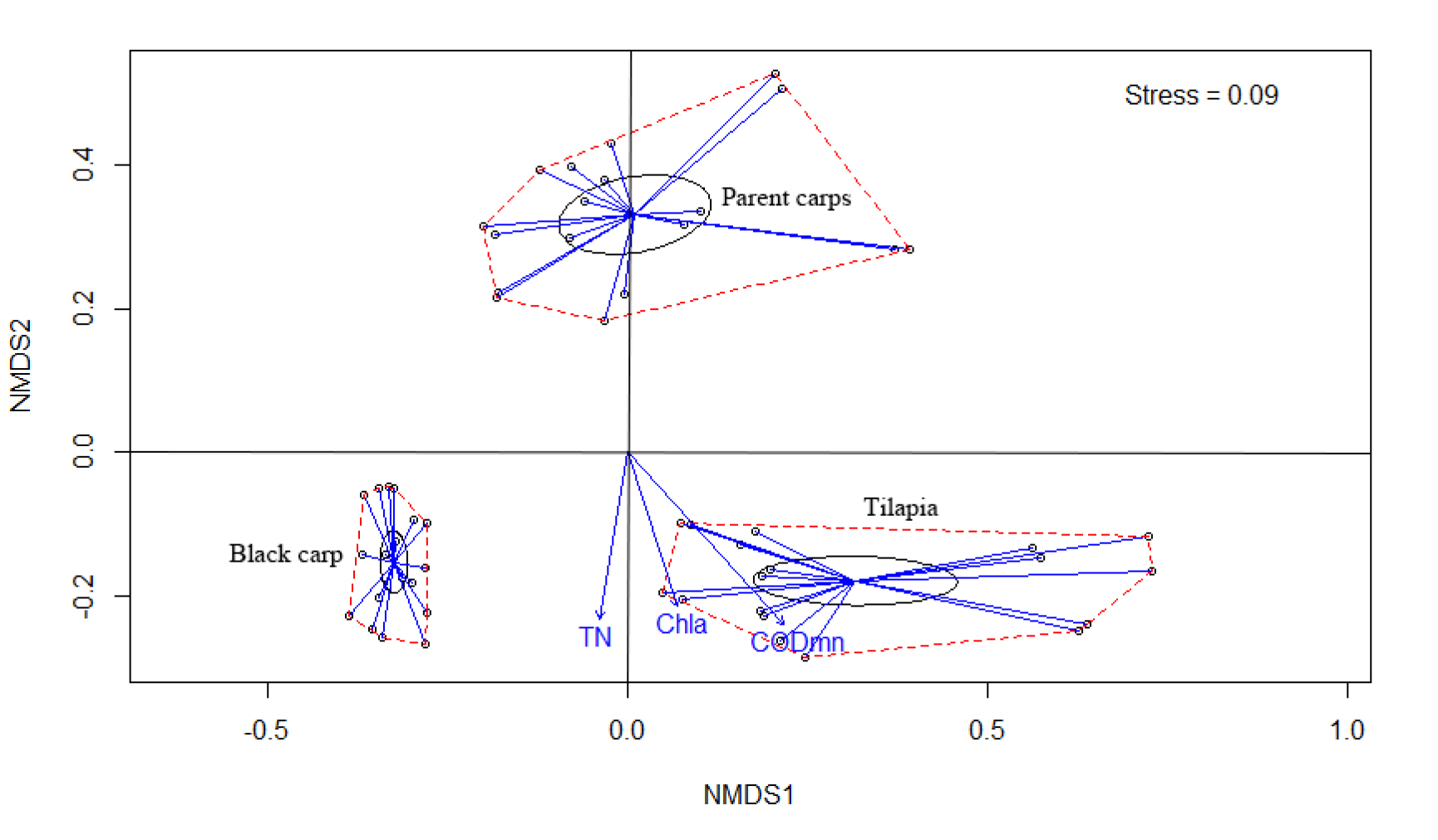

該研究在養殖高峰期,對來自不同養殖品種池塘、不同水層的樣品進行了分析,從細菌群落組成、β多樣性等方面出發,采用多因素方差分析探索了淡水養殖池塘系統浮游細菌群落的影響因素。對包括養殖品種、混養品種、水草情況在內的生物因素,包括餌料類型、水質理化指標在內的非生物因素。研究表明,不同養殖品種之間的生物性差異是造成水中浮游細菌群落結構差異的主要因素;水質理化因子中高錳酸鹽指數、葉綠素a和總氮的組合和浮游細菌的β多樣性之間關系密切,其中高錳酸鹽指數是最主要的影響因子;藻-菌共生關系在養殖高峰期淡水池塘水體物質循環過程中具有重要的作用。

漁業水域環境微生物學研究是淡水漁業研究中心漁業環境保護研究團隊的一個重要研究方向。近年來,研究團隊在江河、湖泊、養殖池塘等漁業水域中的微生物群落時空分布、影響因素方面進行了持續不斷的研究。此次研究既是對養殖高峰期水中細菌群落特征研究的重要補充,又是對潛在養殖尾水微生物學特征研究的全新描述。

圖:養殖池塘浮游細菌群落非度量多維尺度排序圖及環境解釋

(漁業環境保護研究室 供稿)