12月4日��,中國水產科學研究院淡水漁業研究中心水產養殖研究室分別在《Journal of Fish Diseases》《Scientific Reports》在線發表了克氏原螯蝦“五月瘟”研究的最新進展����。

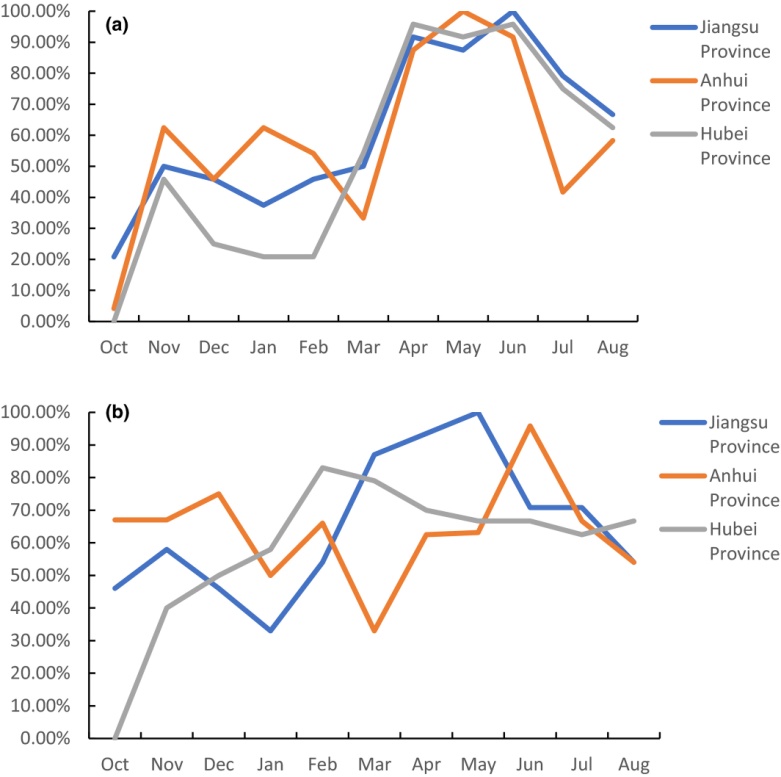

每年的五月份前后是克氏原螯蝦發病的高峰期�,也被廣大養殖戶稱為“五月魔咒”或“五月瘟”����。一般認為“五月瘟”主要病原是WSSV,這是由于在發病蝦組織中很容易檢測到WSSV����。但“五月瘟”的發病時間主要在四月底五月初����,此時以長江中下游為主的克氏原螯蝦主養區水溫一般只有20℃左右����,遠低于WSSV致病最適水溫25-30℃,相同地區養殖對蝦感染WSSV發病高峰一般是六月份��,因此�,“五月瘟”是否由WSSV引起或病原是否只有WSSV一種存有很大疑問����。淡水漁業研究中心水產養殖研究室項目組在克氏原螯蝦發病蝦中發現了一種屬于小核糖核酸病毒目雙順販子病毒科的新病毒PcDV(P.clarkii Dicistro-like virus),檢測顯示發病蝦PcDV攜帶率(陽性率)為100%。項目組從組織切片、電鏡等多方面對PcDV在發病蝦中的感染情況進行了觀察����,對比分析了發病蝦與健康蝦不同組織轉錄組的差異��,對發病機制進行了探討。通過對江蘇��、安徽��、湖北三省的養殖克氏原螯蝦的流行病學調查發現����,PcDV的年平均攜帶率分別在60.07%��、53.78%和51.74%����,在11月至次年3月份期間��,PcDV攜帶率較低�,在40%左右��,而攜帶率在3月份后開始顯著上升��,在4至6月份達到高峰����,高峰期PcDV平均攜帶率在93.52%以上��,在6月份后開始下降,克氏原螯蝦PcDV攜帶率的顯著上升時間與“五月瘟”爆發的時間高度吻合,而WSSV的攜帶率的變化沒有出現同樣的現象��。初步的人工感染也顯示PcDV引起克氏原螯蝦的死亡高峰在20℃左右�,這些證據都顯示PcDV與“五月瘟”密切相關��,可能是“五月瘟”的主要病原��。PcDV的發現為“五月瘟”的防治奠定了重要的基礎,同時對克氏原螯蝦SPF育苗、抗病選育等工作的開展具有重要意義。

圖注:Figure5. 透射電鏡觀察“五月瘟”感染的克氏原螯蝦��。 (A)在“ 五月瘟”感染的克氏原螯蝦的鰓組織中觀察到了大量的PcDV病毒����;(B)在“ 五月瘟”感染的克氏原螯蝦的鰓組織中觀察到了WSSV病毒; Bm:基膜,HC:血細胞,mv:微絨毛,V:PcDV

圖注:Figure6. 江蘇,安徽和湖北省兩種病毒的PCR檢測(A)PcDV和(B)WSSV

研究論文題目分別為《A novel Dicistro-like virus discovered in Procambarus clarkii with “Black May” disease》《Transcriptomic analysis of Procambarus clarkii affected by “Black May” disease》�,第一作者分別為研究生黃鵬丹��、神國卿,論文通訊作者均為沈懷舜研究員,論文網址:http://dx.doi.org/10.1111/jfd.13309��;及https://www.nature.com/articles/s41598-020-78191-8��。

(水產養殖研究室 供稿)