鄱陽湖是我國第一大淡水湖。雖然上世紀90年代有文獻認為,由于過捕和生境破壞,湖中已無溯河洄游型刀鱭的分布;但2012年中國水產科學研究院淡水漁業研究中心院重點實驗室楊健研究員及其團隊利用耳石微化學判別技術,確證了湖區星子縣(現廬山市)水域洄游型刀鱭的存在(姜濤等,2013, 水產學報, doi: 10.3724/SP.J.1231.2013.38138),并于2014年成功在距長江口近千公里以廬山市麻頭池到都昌縣劉家山為中心的湖區發現了洄游型刀鱭的一個產卵場(Yang等,2015,Frontiers in Marine Science, doi: 10.3389/conf.FMARS.2015.03.00040;Jiang等,2017,Journal of Applied Ichthyology, doi: 10.1111/jai.13293),且發現該資源群刀鱭對“母湖”鄱陽湖產卵場有溯河回歸(homing)繁殖的習性(Jiang等,2016, Estuaries and Coasts, doi: 10.1007/s12237-016-0107-z)。

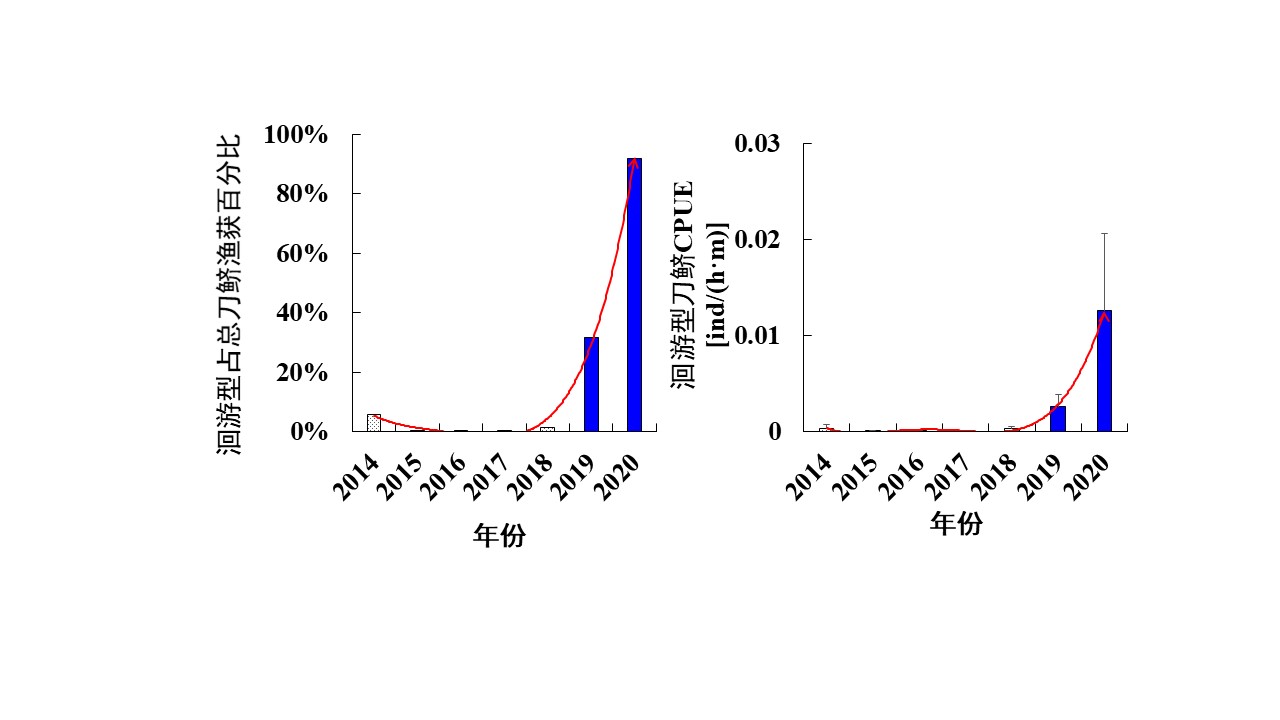

在此基礎上,楊健研究員團隊在耳石微化學等技術的支撐下,于每年5月-10月以該產卵場為固定監測水域,對回此地繁殖刀鱭親魚的生態表型和組成進行了不間斷地研究;特別是基于2014年至2020年7年間的調查數據,對長江禁漁(刀鱭禁漁自2019年開始,全面禁漁自2020年開始)前后自海溯河回“母湖”繁殖刀鱭的數量和動態進行了重點研究。研究發現,禁漁前(2014年-2018年)溯河洄游表型刀鱭漁獲CPUE(Catch Per Unit Effort)僅為0.81±1.73 [×10-5,ind/(h·m)] (即1.13±2.42 ind/d),占總刀鱭漁獲數量比僅1.42±2.41%;而禁漁后(2019 - 2020年)該表型刀鱭CPUE高至66.14±69.74 [×10-5,ind/(h·m)] (即92.60±97.64 ind/d),較禁漁前增長約82倍;數量占比急增至60.56±40.87%,較前者增長約43倍(2020年更達92.03%)。研究結果表明,受益于長江禁漁國策的“護航”,大量溯河洄游生態表型刀鱭能夠順利自海返回千里之外的“母湖”繁殖,鄱陽湖洄游型刀鱭數量恢復的效果已經凸顯,保持鄱陽湖通江生境對刀鱭的回歸至關重要。

近期,上述成果論文已被核心期刊《漁業科學進展》正式錄用(http://journal.yykxjz.cn/yykxjz/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=2&file_no=202101190000001&journal_id=yykxjz)。姜濤博士為第一作者、楊健研究員為通訊作者。本研究先后得到了國家自然科學面上基金(31372533),農業部948計劃(2014-S6),農業農村部農業財政長江專項 (CJDC-2017-22) ,中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金 (2016PT01; 2017JBFR02;2018GH14)等項目的支持。

(院重點實驗室 供稿)