近日,淡水漁業研究中心漁業環境保護研究室在漁業水域微生態環境研究領域取得新進展,相關研究論文在環境類Top期刊《Environmental pollution》在線發表。

近年來,稻漁綜合種養模式發展迅速,特別是稻田-克氏原螯蝦共作模式的推廣面積逐年增加,成為了一類重要的漁業水域生境類型。淡水漁業研究中心漁業環境保護研究室在江蘇省自然科學金面上項目“克氏原螯蝦-水稻共作系統中主要微生物群落特征及形成機制研究”(BK20181136)支持下,進行了克氏原螯蝦養殖池塘系統和克氏原螯蝦-水稻共作系統抗生素抗性基因組成、分布及在各自系統中的遷移研究。相關成果“Metagenomics analysis reveals the distribution and communication of antibiotic resistance genes within two different red swamp crayfish Procambarus clarkii cultivation ecosystems”在線發表在環境類Top期刊《Environmental pollution》(實時影響因子6.792)上,第一作者為范立民副研究員,通訊作者為陳家長研究員。全文網址:https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117144。

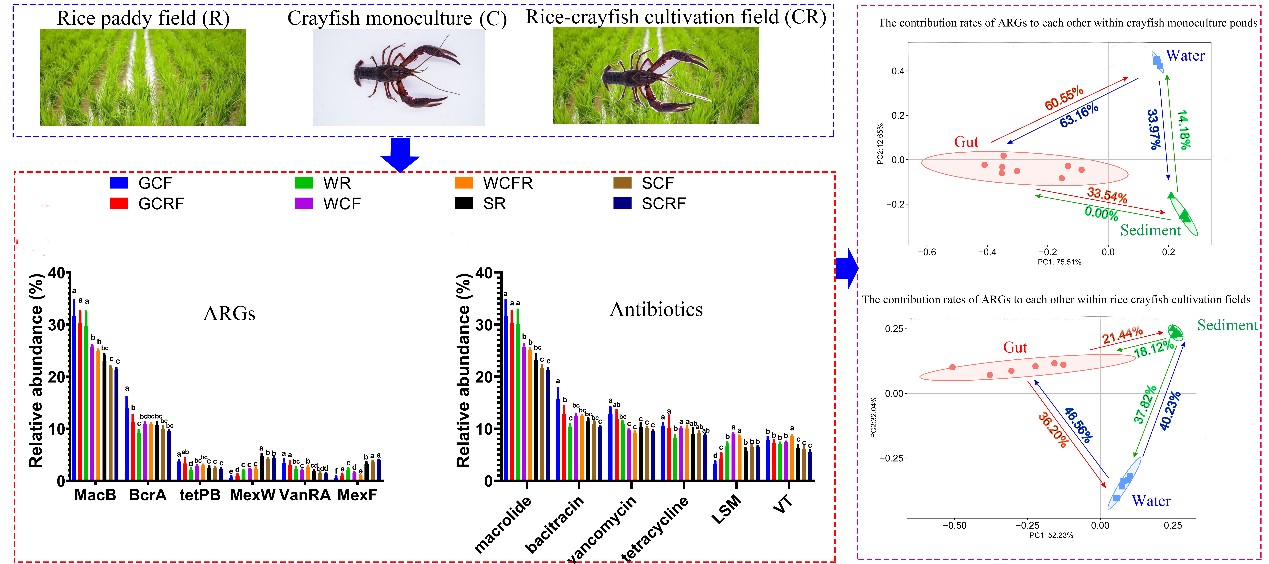

該研究分別從水稻田、克氏原螯蝦-水稻共作系統和克氏原螯蝦養殖池塘進行樣品采集,研究其中的抗性基因及抗生素組成特征。結果表明,MacB 和 BcrA基因是所有水、沉積物和腸道樣品的優勢抗性基因,大環內脂(macrolide)類抗生素是所有樣品的主要抗生素。表明,抗生素抗性基因的來源可能來自于農業生產中使用的有機肥。通過富集分析分別研究克氏原螯蝦養殖池塘水和克氏原螯蝦-水稻共作塘水中抗性基因對稻田水中抗擊基因的上調和下調狀況,結果表明,主要的抗性基因在系統間沒有明顯變化,上調和下調的是少部分低豐度抗性基因,可以推斷,該地區2種克氏原螯蝦養殖模式養殖本身并未造成抗生素抗性基因的增加。通過溯源分析了克氏原螯蝦池塘養殖系統和克氏原螯蝦-水稻共作系統中抗性基因在水、沉積物、克氏原螯蝦腸道間的遷移狀況,結果表明,養殖池塘中沉積物主要表現為抗性基因的“匯”,克氏原螯蝦-水稻共作系統中水主要表現為抗性基因的“源”。

圖注:稻田、克氏原螯蝦養殖池塘、克氏原螯蝦-水稻共作系統抗性基因的組成特征及2中養殖模式下抗性基因在系統中的遷移狀況

綜合以上結果,無論是克氏原螯蝦池塘單養模式還是克氏原螯蝦-水稻共作模式,系統中的抗性基因不是來源于養殖過程,而是來源于外部環境。提示應該注意農業生產對系統抗性基因的可能影響,特別是克氏原螯蝦-水稻共作系統應該盡量不要使用有機肥。

(漁業環境保護研究室 供稿)