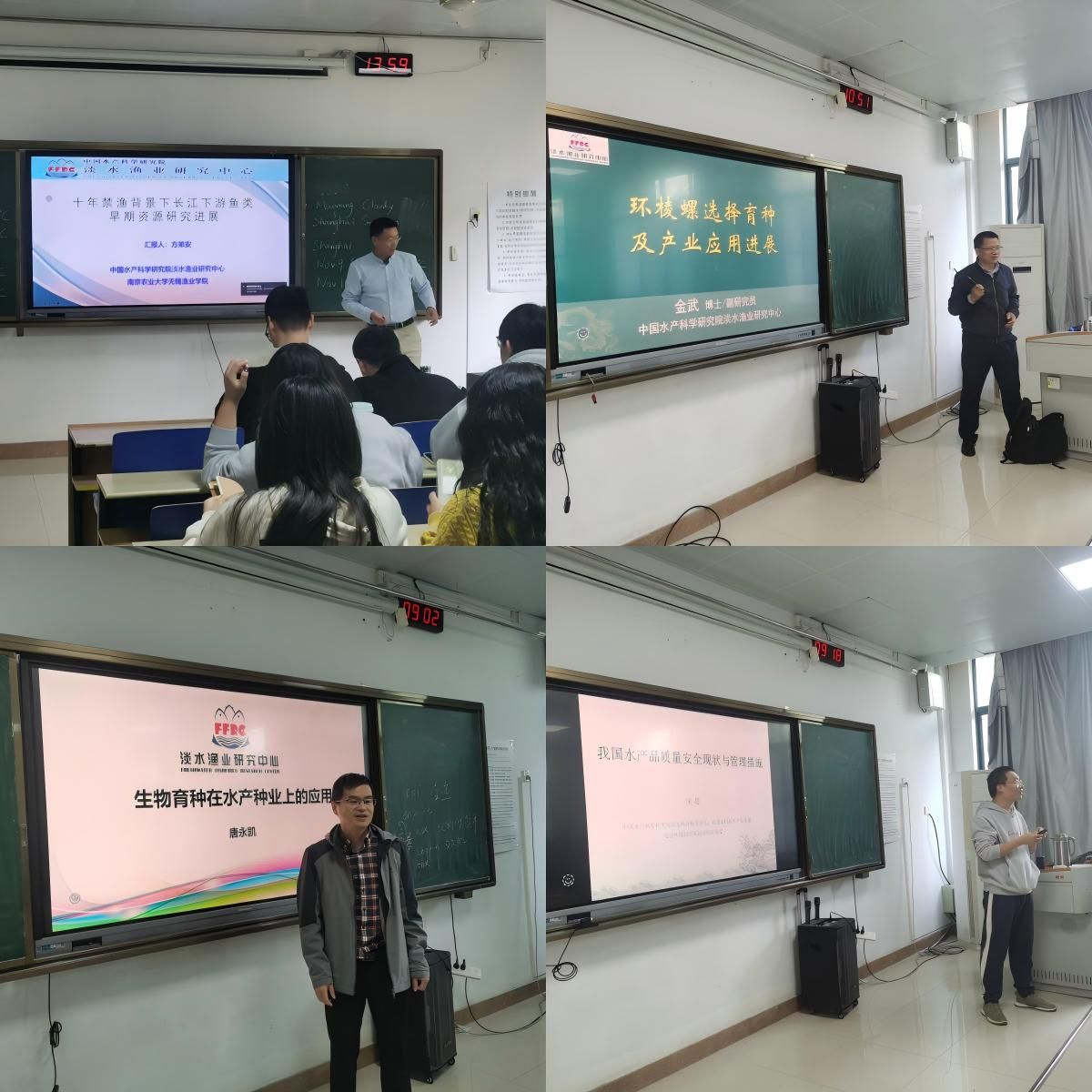

2024年11月11日至12日,第十四期“鐘山講堂—青年學者專題報告”在南京農業大學無錫漁業學院成功舉辦,本次講堂匯聚了漁業領域的多位專家,分別從水產育種、長江魚類資源研究、環棱螺養殖,水產品安全等方面進行了匯報,為推動漁業可持續發展提供了豐富的科研成果與創新思路,促進學術交流與經驗分享。

唐永凱研究員在報告中深入闡述了生物育種在水產種業中的應用。育種作為培育優良動植物新品種的關鍵技術,在水產領域有著重要意義。傳統育種方法如選擇育種、雜交育種等已取得一定成果,而生物育種則借助現代生物技術帶來了新的突破。基因工程可突破物種障礙,實現遠緣雜交,創造全新遺傳組合;基因編輯能精確修飾目標基因,提高育種效率;分子標記輔助選擇和基因組選擇等技術也在加快遺傳改良速度。唐永凱博士還介紹了多種水產動物的育種目標性狀研究,以及轉基因和基因編輯技術在水產育種中的應用實例,如轉基因三文魚的成功研發。同時,他強調了我國在 GMO 生物安全評價方面的嚴格體系,確保相關技術的安全應用。

方弟安研究員詳細匯報了長江十年禁漁政策下,長江下游魚類早期資源的研究情況。長江作為我國重要的水生生物資源寶庫,實施十年禁漁對漁業資源養護意義重大。研究團隊通過多種調查方式,對長江下游多個江段進行了長期監測,包括湖口、安慶、南京、泰州和南通等地。研究發現,各江段魚類早期資源呈現出不同特點,如安慶江段的貝氏?為優勢種,且魚類繁殖規模在禁捕初期有所增大;南京江段魚類多樣性呈上升趨勢;泰州江段以淡水定居型魚類為主等。此外,研究團隊還通過對仔稚魚的研究,推算出湖口江段四大家魚產卵場的位置變化和產卵規模,以及南通江段長江刀鱭的潛在產卵場生境特征,為魚類資源保護提供了重要依據。

金武副研究員圍繞環棱螺的選擇育種及產業應用展開報告。隨著河蟹養殖對螺螄需求的增加以及螺螄資源的減少,環棱螺的養殖備受關注。金武博士首先介紹了環棱螺的基礎生物學特性,包括其生長階段、繁殖方式、棲息環境、食性等。在凈水原理方面,環棱螺可通過多種方式改善水質,但需與沉水植物協同作用以實現更好效果。其養殖模式多樣,如傳統放養、室內小規模主養、池塘主養、山塘水庫放養、尾水凈化區凈水和稻田養殖等,不同模式各有特點。此外,報告還提及了環棱螺的銷售分級標準、雌雄鑒別方法、常見疾病及敵害防治措施,以及 “蠡湖 1 號” 新品種的推廣情況,展示了環棱螺產業應用的廣闊前景。

宋超研究員對我國水產品質量安全現狀與管理措施進行了全面分析。我國水產品質量總體穩定,但仍面臨一些挑戰。在養殖環節,部分養殖戶存在不規范用藥行為,導致藥物殘留問題。例如,恩諾沙星在水產品中殘留量超標現象時有發生,不同品種的水產動物對恩諾沙星的休藥期存在差異,但現行規定的休藥期在部分情況下無法準確指導生產。宋超博士建議加快制定藥物殘留休藥期制定指導原則,科學開展殘留消除研究,系統評估藥物風險,適時修訂休藥期,以確保水產品質量安全。同時,他還強調了加強水產養殖用投入品監管、完善監管體系和開展專項執法整治活動的重要性。

本次鐘山講堂的成功舉辦,為漁業領域的科研人員、從業者和研究生們提供了一個寶貴的學術交流平臺,促進了不同研究方向之間的融合與創新,對豐富學院漁業的學術交流和發展具有重要意義。